Gustave Flaubert a puisé son inspiration dans de multiples lieux liés à sa région natale : la Normandie. Normandie Livre & Lecture vous propose, en écho avec la mise en avant du bicentenaire de la naissance de Flaubert par la Région Normandie avec l’opération Flaubert21, de découvrir des extraits d'œuvres de cet illustre écrivain qui dépeignent une Normandie souvent réelle, parfois imaginaire.

Bouvard et Pécuchet (éditeur Alphonse Lemerre, 1881)

Bouvard et Pécuchet est une Odyssée.

Le dernier roman de Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, laissé inachevé par sa mort brutale en mai 1880 et publié à titre posthume, est plus intrigant et plus novateur encore que les précédents. Même amputée de son deuxième tome, resté en chantier, cette « encyclopédie de la bêtise », dans laquelle l’écrivain « affirme la possibilité d’écrire un roman qui nie le romanesque » (Blanchot) est aujourd’hui encore un véritable ovni littéraire qui a suscité les analyses les plus diverses.

Pour obtenir le don de persévérance, il résolut de faire un pèlerinage à la sainte Vierge.

Le choix des localités l’embarrassa. Serait-ce à Notre-Dame de Fourvière, de Chartres, d’Embrun, de Marseille ou d’Auray ? Celle de la Délivrande, plus proche, convenait aussi bien. — « Tu m’accompagneras ! »

— « J’aurais l’air d’un cornichon » dit Bouvard.

Après tout, il pouvait en revenir croyant, ne refusait pas de l’être, et céda par complaisance.

Les pèlerinages doivent s’accomplir à pied. Mais quarante-trois kilomètres seraient durs ; – et les gondoles n’étant pas congruentes à la méditation, ils louèrent un vieux cabriolet, qui après douze heures de route les déposa devant l’auberge.

Ils eurent une pièce à deux lits, avec deux commodes, supportant deux pots à l’eau dans des petites cuvettes ovales, et l’hôtelier leur apprit que c’était « la chambre des capucins ». Sous la Terreur on y avait caché la Dame de la Délivrande avec tant de précaution que les bons Pères y disaient la messe clandestinement.

Cela fit plaisir à Pécuchet, et il lut tout haut une notice sur la chapelle, prise en bas dans la cuisine.

Elle a été fondée au commencement du ii e siècle par saint Régnobert, premier évêque de Lisieux, ou par saint Ragnebert qui vivait au vii e, ou par Robert le Magnifique au milieu du xi e.

Les Danois, les Normands et surtout les protestants l’ont incendiée et ravagée à différentes époques.

Vers 1112, la statue primitive fut découverte par un mouton, qui en frappant du pied dans un herbage, indiqua l’endroit où elle était. Sur cette place le comte Baudouin érigea un sanctuaire.

Ses miracles sont innombrables. Un marchand de Bayeux captif chez les Sarrasins l’invoque, ses fers tombent et il s’échappe. Un avare découvre dans son grenier un troupeau de rats, l’appelle à son secours et les rats s’éloignent. Le contact d’une médaille ayant effleuré son effigie fit se repentir au lit de mort un vieux matérialiste de Versailles. Elle rendit la parole au sieur Adeline qui l’avait perdue pour avoir blasphémé. Et par sa protection, M. et Mme de Becqueville eurent assez de force pour vivre chastement en état de mariage.

On cite parmi ceux qu’elle a guéris d’affections irrémédiables Mlle de Palfresne, Anne Lorieux, Marie Duchemin, François Dufai, et Mme de Jumillac, née d’Osseville.

Des personnages considérables l’ont visitée : Louis XI, Louis XIII, deux filles de Gaston d’Orléans, le cardinal Wiseman, Samirrhi, patriarche d’Antioche, Mgr Véroles, vicaire apostolique de la Mandchourie ; – et l’archevêque de Quélen vint lui rendre grâce pour la conversion du prince de Talleyrand.

— « Elle pourra » dit Pécuchet « te convertir aussi ! »

Bouvard déjà couché, eut une sorte de grognement, et s’endormit tout à fait.

Le lendemain à six heures, ils entraient dans la chapelle.

On en construisait une autre. – Des toiles et des planches embarrassaient la nef et le monument de style rococo, déplut à Bouvard, surtout l’autel de marbre rouge, avec ses pilastres corinthiens.

La statue miraculeuse dans une niche à gauche du chœur est enveloppée d’une robe à paillettes. Le bedeau survint, ayant pour chacun d’eux un cierge. Il le planta sur une manière de herse dominant la balustrade, demanda trois francs, fit une révérence, et disparut.

Ensuite ils regardèrent les ex-voto.

Des inscriptions sur plaques témoignent de la reconnaissance des fidèles. On admire deux épées en sautoir offertes par un ancien élève de l’École polytechnique, des bouquets de mariée, des médailles militaires, des cœurs d’argent, et dans l’angle au niveau du sol, une forêt de béquilles.

De la sacristie déboucha un prêtre portant le saint ciboire.

Quand il fut resté quelques minutes au bas de l’autel, il monta les trois marches, dit l’Oremus, l’Introït et le Kyrie, que l’enfant de chœur à genoux récita tout d’une haleine.

Les assistants étaient rares, douze ou quinze vieilles femmes. On entendait le froissement de leurs chapelets, et le bruit d’un marteau cognant des pierres. Pécuchet incliné sur son prie-Dieu répondait aux amens. Pendant l’élévation il supplia Notre-Dame de lui envoyer une foi constante et indestructible.

À peine descendus du paquebot, ils demandèrent le chemin qui conduit sous les phares. Des éboulements l’obstruaient. Il était dangereux de s’y hasarder.

Un loueur de voitures les accosta, et leur offrit des promenades aux environs, Ingouville, Octeville, Fécamp, Lillebonne, « Rome s’il le fallait ».

Ses prix étaient déraisonnables. Mais le nom de Fécamp les avait frappés. En se détournant un peu sur la route, on pouvait voir Étretat – et ils prirent la gondole de Fécamp, pour se rendre au plus loin, d’abord.

Dans la gondole Bouvard et Pécuchet firent la conversation avec trois paysans, deux bonnes femmes, un séminariste, et n’hésitèrent pas à se qualifier d’ingénieurs.

On s’arrêta devant le bassin. Ils gagnèrent la falaise, et cinq minutes après, la frôlèrent, pour éviter une grande flaque d’eau avançant comme un golfe au milieu du rivage. Ensuite, ils virent une arcade qui s’ouvrait sur une grotte profonde. Elle était sonore, très claire, pareille à une église, avec des colonnes du haut en bas, et un tapis de varech tout le long de ses dalles.

Cet ouvrage de la nature les étonna ; et ils s’élevèrent à des considérations sur l’origine du monde.

Bouvard penchait vers le neptunisme. Pécuchet au contraire était plutonien. Le feu central avait brisé la croûte du globe, soulevé les terrains, fait des crevasses. C’est comme une mer intérieure ayant son flux et reflux, ses tempêtes. Une mince pellicule nous en sépare. On ne dormirait pas si l’on songeait à tout ce qu’il y a sous nos talons. – Cependant le feu central diminue, et le Soleil s’affaiblit, si bien que la Terre un jour périra de refroidissement. Elle deviendra stérile ; tout le bois et toute la houille se seront convertis en acide carbonique – et aucun être ne pourra subsister.

— « Nous n’y sommes pas encore » dit Bouvard.

— « Espérons-le ! » reprit Pécuchet.

N’importe ! Cette fin du monde, si lointaine qu’elle fût, les assombrit – et côte à côte, ils marchaient silencieusement sur les galets.

La falaise, perpendiculaire, toute blanche et rayée en noir, çà et là, par des lignes de silex, s’en allait vers l’horizon telle que la courbe d’un rempart ayant cinq lieues d’étendue. Un vent d’est, âpre et froid soufflait. Le ciel était gris, la mer verdâtre et comme enflée. Du sommet des roches, des oiseaux s’envolaient, tournoyaient, rentraient vite dans leurs trous. Quelquefois, une pierre se détachant, rebondissait de place en place, avant de descendre jusqu’à eux.

Après une heure de marche, ils arrivèrent sur le versant d’un coteau qui domine la vallée de l’Orne. La rivière coulait au fond, avec des sinuosités. Des blocs de grès rouge s’y dressaient de place en place, et des roches plus grandes formaient au loin comme une falaise surplombant la campagne, couverte de blés mûrs. En face, sur l’autre colline, la verdure était si abondante qu’elle cachait les maisons. Des arbres la divisaient en carrés inégaux, se marquant au milieu de l’herbe par des lignes plus sombres.

L’ensemble du domaine apparut tout à coup. Des toits de tuiles indiquaient la ferme. Le château à façade blanche se trouvait sur la droite avec un bois au delà, et une pelouse descendait jusqu’à la rivière où des platanes alignés reflétaient leur ombre.

L’homme de Villers qui avait déterré la dent de mastodonte s’appelait Louis Bloche ; les détails manquaient. Quant à son histoire, elle occupait un des volumes de l’Académie lexovienne, et il ne prêtait point son exemplaire, dans la peur de dépareiller la collection. Pour ce qui était de l’alligator, on l’avait découvert au mois de novembre 1825, sous la falaise des Hachettes, à Sainte-Honorine, près de Port-en-Bessin, arrondissement de Bayeux. Suivaient des compliments.

L’obscurité enveloppant le mastodonte irrita le désir de Pécuchet. Il aurait voulu se rendre tout de suite à Villers.

Bouvard objecta que pour s’épargner un déplacement peut-être inutile, et à coup sûr dispendieux, il convenait de prendre des informations – et ils écrivirent au maire de l’endroit une lettre, où ils lui demandaient ce qu’était devenu un certain Louis Bloche. Dans l’hypothèse de sa mort, ses descendants ou collatéraux pouvaient-ils les instruire sur sa précieuse découverte ? Quand il la fit, à quelle place de la commune gisait ce document des âges primitifs ? Avait-on des chances d’en trouver d’analogues ? Quel était par jour le prix d’un homme et d’une charrette ?

Et ils eurent beau s’adresser à l’adjoint, puis au premier conseiller municipal, ils ne reçurent de Villers aucune nouvelle. Sans doute les habitants étaient jaloux de leurs fossiles ? À moins qu’ils ne les vendissent aux Anglais. Le voyage des Hachettes fut résolu.

Bouvard et Pécuchet prirent la diligence de Falaise pour Caen. Ensuite une carriole les transporta de Caen à Bayeux ; – et de Bayeux, ils allèrent à pied jusqu’à Port-en-Bessin.

On ne les avait pas trompés. La côte des Hachettes offrait des cailloux bizarres – et sur les indications de l’aubergiste, ils atteignirent la grèveLa marée étant basse, elle découvrait tous ses galets, avec une prairie de goémons jusqu’au bord des flots.

Des vallonnements herbeux découpaient la falaise, composée d’une terre molle et brune et qui se durcissant devenait dans ses strates inférieures, une muraille de pierre grise. Des filets d’eau en tombaient sans discontinuer, pendant que la mer au loin, grondait. Elle semblait parfois suspendre son battement ; – et on n’entendait plus que le petit bruit des sources.

Ils titubaient sur des herbes gluantes, ou bien ils avaient à sauter des trous. – Bouvard s’assit près du rivage, et contempla les vagues, ne pensant à rien, fasciné, inerte. Pécuchet le ramena vers la côte pour lui faire voir un ammonite, incrusté dans la roche, comme un diamant dans sa gangue. Leurs ongles s’y brisèrent ; il aurait fallu des instruments, la nuit venait, d’ailleurs. – Le ciel était empourpré à l’occident, et toute la plage couverte d’une ombre. Au milieu des varechs presque noirs, les flaques d’eau s’élargissaient. La mer montait vers eux ; il était temps de rentrer.

Alors Bouvard et Pécuchet se plongèrent dans l’archéologie celtique. D’après cette science, les anciens Gaulois, nos aïeux, adoraient Kirk et Kron, Taranis, Ésus, Nétalemnia, le Ciel et la Terre, le Vent, les Eaux, – et, par-dessus tout, le grand Teutatès, qui est le Saturne des Païens. – Car Saturne, quand il régnait en Phénicie épousa une nymphe nommée Anobret, dont il eut un enfant appelé Jeüd – et Anobret a les traits de Sara, Jeüd fut sacrifié (ou près de l’être) comme Isaac ; – donc, Saturne est Abraham, d’où il faut conclure que la religion des Gaulois avait les mêmes principes que celle des Juifs.

Alors Bouvard et Pécuchet se plongèrent dans l’archéologie celtique. D’après cette science, les anciens Gaulois, nos aïeux, adoraient Kirk et Kron, Taranis, Ésus, Nétalemnia, le Ciel et la Terre, le Vent, les Eaux, – et, par-dessus tout, le grand Teutatès, qui est le Saturne des Païens. – Car Saturne, quand il régnait en Phénicie épousa une nymphe nommée Anobret, dont il eut un enfant appelé Jeüd – et Anobret a les traits de Sara, Jeüd fut sacrifié (ou près de l’être) comme Isaac ; – donc, Saturne est Abraham, d’où il faut conclure que la religion des Gaulois avait les mêmes principes que celle des Juifs.

Leur société était fort bien organisée. La première classe de personnes comprenait le peuple, la noblesse et le roi, la deuxième les jurisconsultes, – et dans la troisième, la plus haute, se rangeaient, suivant Taillepied, « les diverses manières de philosophes » c’est-à-dire les druides ou saronides, eux-mêmes divisés en eubages, bardes et vacies.

Les uns prophétisaient, les autres chantaient, d’autres enseignaient la botanique, la médecine, l’histoire et la littérature, bref « tous les arts de leur époque ». Pythagore et Platon furent leurs élèves. Ils apprirent la métaphysique aux Grecs, la sorcellerie aux Persans, l’aruspicine aux Étrusques – et aux Romains, l’étamage du cuivre et le commerce des jambons.

Mais de ce peuple, qui dominait l’ancien monde, il ne reste que des pierres, soit toutes seules, ou par groupes de trois, ou disposées en galeries, ou formant des enceintes.

Bouvard et Pécuchet, pleins d’ardeur, étudièrent successivement la Pierre-du-Post à Ussy, la Pierre-Couplée au Guest, la Pierre du Jarier, près de Laigle – d’autres encore !

Tous ces blocs, d’une égale insignifiance, les ennuyèrent promptement ; – et un jour qu’ils venaient de voir le menhir du Passais, ils allaient s’en retourner, quand leur guide les mena dans un bois de hêtres, encombré par des masses de granit pareilles à des piédestaux, ou à de monstrueuses tortues.

La plus considérable est creusée comme un bassin. Un des bords se relève – et du fond partent deux entailles qui descendent jusqu’à terre. C’était pour l’écoulement du sang ; impossible d’en douter ! Le hasard ne fait pas de ces choses.

Les racines des arbres s’entremêlaient à ces rocs abrupts. Un peu de pluie tombait ; au loin, les flocons de brume montaient, comme de grands fantômes. Il était facile d’imaginer sous les feuillages, les prêtres en tiare d’or et en robe blanche, avec leurs victimes humaines les bras attachés dans le dos – et sur le bord de la cuve la druidesse, observant le ruisseau rouge, pendant qu’autour d’elle, la foule hurlait, au tapage des cymbales et des buccins faits d’une corne d'aurochs.

Tout de suite, leur plan fut arrêté.

Et une nuit, par un clair de lune, ils prirent le chemin du cimetière, marchant comme des voleurs, dans l’ombre des maisons. Les persiennes étaient closes, et les masures tranquilles ; pas un chien n’aboya. Gorgu les accompagnait, ils se mirent à l’ouvrage. On n’entendait que le bruit des cailloux heurtés par la bêche, qui creusait le gazon. Le voisinage des morts leur était désagréable ; l’horloge de l’église poussait un râle continu, et la rosace de son tympan avait l’air d’un œil épiant les sacrilèges. Enfin, ils emportèrent la cuve.

Le lendemain, ils revinrent au cimetière pour voir les traces de l’opération.

Hérodias - dans Trois Contes (éditeur Georges Charpentier, 1877)

Entre relations politiques et religieuses, Hérodias, le troisième et dernier conte des Trois Contes, expose les diverses facettes de l'orientalisme telle que la danse, la culture ou le chant. La nouvelle nous plonge en Judée à la naissance du Christianisme où l'on suit un conflit entre les protagonistes païens et la prophétie annonciatrice de Jésus.

Elle dansa comme les prêtresses des Indes, comme les Nubiennes des cataractes, comme les bacchantes de Lydie. Elle se renversait de tous les côtés, pareille à une fleur que la tempête agite. Les brillants de ses oreilles sautaient, l’étoffe de son dos chatoyait ; de ses bras, de ses pieds, de ses vêtements jaillissaient d’invisibles étincelles qui enflammaient les hommes. Une harpe chanta ; la multitude y répondit par des acclamations. Sans fléchir ses genoux en écartant les jambes, elle se courba si bien que son menton frôlait le plancher ; et les nomades habitués à l’abstinence, les soldats de Rome experts en débauches, les avares publicains, les vieux prêtres aigris par les disputes, tous, dilatant leurs narines, palpitaient de convoitise.

Ensuite elle tourna autour de la table d’Antipas, frénétiquement, comme le rhombe des sorcières ; et d’une voix que des sanglots de volupté entrecoupaient, il lui disait :

– Viens ! viens !

Elle tournait toujours ; les tympanons sonnaient à éclater, la foule hurlait.

Mais le Tétrarque criait plus fort :

– Viens ! viens ! Tu auras Capharnaüm ! la plaine de Tibérias ! mes citadelles ! la moitié de mon royaume !

Elle se jeta sur les mains, les talons en l’air, parcourut ainsi l’estrade comme un grand scarabée ; et s’arrêta, brusquement.

Sa nuque et ses vertèbres faisaient un angle droit. Les fourreaux de couleur qui enveloppaient ses jambes, lui passant par-dessus l’épaule, comme des arcs-en-ciel, accompagnaient sa figure à une coudée du sol. Ses lèvres étaient peintes, ses sourcils très noirs, ses yeux presque terribles, et des gouttelettes à son front semblaient une vapeur sur du marbre blanc.

L'Éducation sentimentale (éditeur Michel Lévy frères, 1869)

De 1840 à 1867, la vie fait L'Éducation sentimentale de Frédéric Moreau et de toute une jeunesse idéaliste qui a préparé dans la fièvre la révolution de 1848. Le roman s'ouvre sur des rêves exaltés et s'achève sur la médiocrité des uns et des autres. Entre temps, la vie s'est écoulée autour de Frédéric, qui semble n'avoir pas plus participé aux mutations de son temps qu'à l'édifice de sa propre destinée potentielle. Au cours de cette existence, Madame Arnoux, dont les apparitions sont autant de surgissements mystiques, tient lieu au jeune homme d'absolu insaisissable. Lui qui rêvait de terres lointaines et d'ouvrages romantiques déchirants dont il se voyait l'auteur génial, se retrouve, en guise de destination exotique, à Nogent, la ville de son enfance. Au terme de son parcours, que peut-il faire d'autre que ponctuer sa conversation avec Deslauriers, le pragmatique non moins malheureux, de "te souviens-tu" ? Flaubert éclaire ses personnages d'une lumière tantôt ironique, tantôt sympathique, et s'il adopte parfois une vision panoramique des choses, c'est semble-t-il pour mieux se couler dans l'esprit de son héros afin de faire vivre au lecteur les velléités de son caractère. (Sana Tang-Léopold Wauters)

Ils tremblaient si fort qu'ils n'osèrent se regarder ni se parler pendant le premier relais, immobiles dans leur coin. Les autres personnes de l'intérieur ne savaient pas qu'ils voyageaient ensemble ; une fois cependant, pendant qu'on dormait, ils se tendirent la main et se la serrèrent. Ce ne fut qu'au Havre, seuls dans la chambre de leur hôtel, qu'ils commencèrent à respirer librement. La vue s'étendait sur les bassins, tout remplis de navires dont les mâts rapprochés s'élevaient dans la brume ; ils se mirent sur leur balcon, à contempler ce spectacle, cherchant sans se le dire à deviner, parmi toutes ces voiles pliées, la voile qui se déplierait pour eux. En face de leurs fenêtres, de jeunes mousses jouaient dans les haubans d'une goélette ; sa banderole serpentait au vent, la 418 marée, qui commençait à monter, refoulait jusque dans le port, et les vaisseaux attachés par les câbles tressaillaient, comme impatients de partir au large ; les écluses lâchées cessaient leur grand bruit d'eau, dans la ville les lumières s'allumaient et brillaient à travers les cordages et les mâts, les voitures roulaient sur le pavé. Ils ne descendirent pas dîner à table d'hôte, mais ils se firent servir dans leur chambre, ainsi que de nouveaux mariés en voyage. Le soir, ils sortirent ; ils allèrent sur la jetée, la brise soufflait, le cinglage des vagues rejaillissait sur les pierres du parapet ; au loin, comme deux étoiles, le feu des phares brillait dans l'ombre ; de temps à autre une vague, qui se brisait sur un banc, dessinait une ligne grisâtre au milieu des ténèbres, puis elle disparaissait et une autre venait.

Madame Bovary (éditeur Michel Lévy frères, 1857)

"Il y a peu de femmes que, de tête au moins, je n'aie déshabillées jusqu'au talon. J'ai travaillé la chair en artiste et je la connais. Quant à l'amour, ç'a été le grand sujet de réflexion de toute ma vie. Ce que je n'ai pas donné à l'art pur, au métier en soi, a été là et le cœur que j'étudiais c'était le mien." Flaubert défend ainsi son œuvre dans une lettre à sa maîtresse, Louise Collet. L'amour si quotidien de Charles Bovary, les passions tumultueuses de sa femme Emma étaient décrites avec tant de réalisme que l'auteur et l'imprimeur furent traînés en justice pour offense publique à la morale et à la religion. On les acquitta. Flaubert n'avait peint que la réalité, les moisissures de l'âme. Une femme, mal mariée, dans une petite ville normande, rêve d'amour et le trouve.

Puis, d’un seul coup d’œil, la ville apparaissait.

Descendant tout en amphithéâtre et noyée dans le brouillard, elle s’élargissait au-delà des ponts, confusément. La pleine campagne remontait ensuite d’un mouvement monotone, jusqu’à toucher au loin la base indécise du ciel pâle. Ainsi vu d’en haut, le paysage tout entier avait l’air immobile comme une peinture ; les navires à l’ancre se tassaient dans un coin ; le fleuve arrondissait sa courbe au pied des collines vertes, et les îles, de forme oblongue, semblaient sur l’eau de grands poissons noirs arrêtés. Les cheminées des usines poussaient d’immenses panaches bruns qui s’envolaient par le bout. On entendait le ronflement des fonderies avec le carillon clair des églises qui se dressaient dans la brume. Les arbres des boulevards, sans feuilles, faisaient des broussailles violettes au milieu des maisons, et les toits, tout reluisants de pluie, miroitaient inégalement, selon la hauteur des quartiers. Parfois un coup de vent emportait les nuages vers la côte Sainte-Catherine, comme des flots aériens qui se brisaient en silence contre une falaise.

Quelque chose de vertigineux se dégageait pour elle de ces existences amassées, et son cœur s’en gonflait abondamment, comme si les cent vingt mille âmes qui palpitaient là lui eussent envoyé toutes à la fois la vapeur des passions qu’elle leur supposait. Son amour s’agrandissait devant l’espace, et s’emplissait de tumulte aux bourdonnements vagues qui montaient. Elle le reversait au dehors, sur les places, sur les promenades, sur les rues, et la vieille cité normande s’étalait à ses yeux comme une capitale démesurée, comme une Babylone où elle entrait. Elle se penchait des deux mains par le vasistas, en humant la brise ; les trois chevaux galopaient, les pierres grinçaient dans la boue, la diligence se balançait, et Hivert, de loin, hélait les carrioles sur la route, tandis que les bourgeois qui avaient passé la nuit au bois Guillaume descendaient la côte tranquillement, dans leur petite voiture de famille.

https://flaubert.univ-rouen.fr/oeuvres/madame_bovary.php

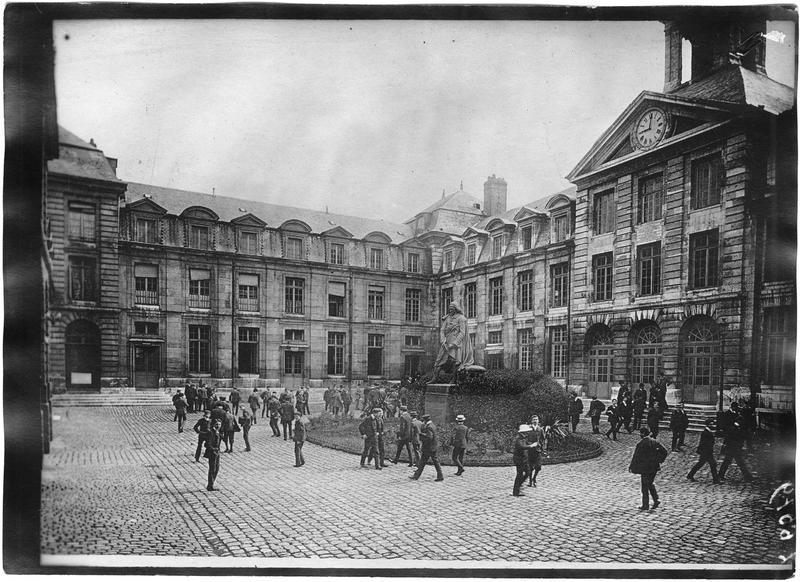

https://www.visites-p.net/gravure-ancienne-du-jour/normandie-rouen-19eme.html ( image)

C’était par un beau matin d’été. Des argenteries reluisaient aux boutiques des orfèvres, et la lumière qui arrivait obliquement sur la cathédrale posait des miroitements à la cassure des pierres grises ; une compagnie d’oiseaux tourbillonnaient dans le ciel bleu, autour des clochetons à trèfles ; la place, retentissante de cris, sentait les fleurs qui bordaient son pavé, roses, jasmins, œillets, narcisses et tubéreuses, espacés inégalement par des verdures humides, de l’herbe-au-chat et du mouron pour les oiseaux ; la fontaine, au milieu, gargouillait, et, sous de larges parapluies, parmi des cantaloups s’étageant en pyramides, des marchandes, nu-tête, tournaient dans du papier des bouquets de violettes. […]

La nef se mirait dans les bénitiers pleins, avec le commencement des ogives et quelques portions de vitrail. Mais le reflet des peintures, se brisant au bord du marbre, continuait plus loin, sur les dalles, comme un tapis bariolé. Le grand jour du dehors s’allongeait dans l’église en trois rayons énormes, par les trois portails ouverts. De temps à autre, au fond, un sacristain passait en faisant devant l’autel l’oblique génuflexion des dévots pressés. Les lustres de cristal pendaient immobiles. Dans le chœur, une lampe d’argent brûlait ; et, des chapelles latérales, des parties sombres de l’église, il s’échappait quelquefois comme des exhalaisons de soupirs, avec le son d’une grille qui retombait, en répercutant son écho sous les hautes voûtes.

Yonville-l'Abbaye (ainsi nommé à cause d'une ancienne abbaye de Capucins dont les ruines n'existent même plus) est un bourg à huit lieues de Rouen, entre la route d'Abbeville et celle de Beauvais, au fond d'une vallée qu'arrose la Rieule, petite rivière qui se jette dans l'Andelle, après avoir fait tourner trois moulins vers son embouchure, et où il y a quelques truites, que les garçons, le dimanche, s'amusent à pêcher à la ligne.

On quitte la grande route à la Boissière et l'on continue à plat jusqu'au haut de la côte des Leux, d'où l'on découvre la vallée. La rivière qui la traverse en fait comme deux régions de physionomie distincte : tout ce qui est à gauche est en herbage, tout ce qui est à droite est en labour. La prairie s'allonge sous un bourrelet de collines basses pour se rattacher par derrière aux pâturages du pays de Bray, tandis que, du côté de l'est, la plaine, montant doucement, va s'élargissant et étale à perte de vue ses blondes pièces de blé. L'eau qui court au bord de l'herbe sépare d'une raie blanche la couleur des prés et celle des sillons, et la campagne ainsi ressemble à un grand manteau déplié qui a un collet de velours vert, bordé d'un galon d'argent.

Au bout de l'horizon, lorsqu'on arrive, on a devant soi les chênes de la forêt d'Argueil, avec les escarpements de la côte Saint-Jean, rayés du haut en bas par de longues traînées rouges, inégales ; ce sont les traces des pluies, et ces tons de brique, tranchant en filets minces sur la couleur grise de la montagne, viennent de la quantité de sources ferrugineuses qui coulent au delà, dans le pays d'alentour.

On est ici sur les confins de la Normandie, de la Picardie et de l'Île-de-France, contrée bâtarde où le langage est sans accentuation, comme le paysage sans caractère. C'est là que l'on fait les pires fromages de Neufchâtel de tout l'arrondissement, et, d'autre part, la culture y est coûteuse, parce qu'il faut beaucoup de fumier pour engraisser ces terres friables pleines de sable et de cailloux.

Jusqu'en 1835, il n'y avait point de route praticable pour arriver à Yonville ; mais on a établi vers cette époque un chemin de grande vicinalité qui relie la route d'Abbeville à celle d'Amiens, et sert quelquefois aux rouliers allant de Rouen dans les Flandres. Cependant, Yonville-l'Abbaye est demeuré stationnaire, malgré ses débouchés nouveaux. Au lieu d'améliorer les cultures, on s'y obstine encore aux herbages, quelque dépréciés qu'ils soient, et le bourg paresseux, s'écartant de la plaine, a continué naturellement à s'agrandir vers la rivière. On l'aperçoit de loin, tout couché en long sur la rive, comme un gardeur de vaches qui fait la sieste au bord de l'eau.

Au bas de la côte, après le pont, commence une chaussée plantée de jeunes trembles, qui vous mène en droite ligne jusqu'aux premières maisons du pays. Elles sont encloses de haies, au milieu de cours pleines de bâtiments épars, pressoirs, charretteries et bouilleries, disséminés sous les arbres touffus portant des échelles, des gaules ou des faux accrochées dans leur branchage. Les toits de chaume, comme des bonnets de fourrure rabattus sur des yeux, descendent jusqu'au tiers à peu près des fenêtres basses, dont les gros verres bombés sont garnis d'un nœud dans le milieu, à la façon des culs de bouteilles. Sur le mur de plâtre que traversent en diagonale des lambourdes noires, s'accroche parfois quelque maigre poirier, et les rez-de-chaussée ont à leur porte une petite barrière tournante pour les défendre des poussins, qui viennent picorer, sur le seuil, des miettes de pain bis trempé de cidre. Cependant les cours se font plus étroites, les habitations se rapprochent, les haies disparaissent ; un fagot de fougères se balance sous une fenêtre au bout d'un manche à balai ; il y a la forge d'un maréchal et ensuite un charron avec deux ou trois charrettes neuves, en dehors, qui empiètent sur la route. Puis, à travers une claire-voie, apparaît une maison blanche au delà d'un rond de gazon que décore un Amour, le doigt posé sur la bouche ; deux vases en fonte sont à chaque bout du perron ; des panonceaux brillent à la porte ; c'est la maison du notaire, et la plus belle du pays.

L'église est de l'autre côté de la rue, vingt pas plus loin, à l'entrée de la place. Le petit cimetière qui l'entoure, clos d'un mur à hauteur d'appui, est si bien rempli de tombeaux, que les vieilles pierres à ras du sol font un dallage continu, où l'herbe a dessiné de soi-même des carrés verts réguliers. L'église a été rebâtie à neuf dans les dernières années du règne de Charles X. La voûte en bois commence à se pourrir par le haut, et, de place en place, a des enfonçures noires dans sa couleur bleue. Au-dessus de la porte, où seraient les orgues, se tient un jubé pour les hommes, avec un escalier tournant qui retentit sous les sabots.

Le grand jour, arrivant par les vitraux tout unis, éclaire obliquement les bancs rangés en travers de la muraille, que tapisse çà et là quelque paillasson cloué, ayant au-dessous de lui ces mots en grosses lettres : «Banc de M. un tel.» Plus loin, à l'endroit où le vaisseau se rétrécit, le confessionnal fait pendant à une statuette de la Vierge, vêtue d'une robe de satin, coiffée d'un voile de tulle semé d'étoiles d'argent, et tout empourprée aux pommettes comme une idole des îles Sandwich ; enfin une copie de la Sainte Famille, envoi du ministre de l'intérieur, dominant le maître-autel entre quatre chandeliers, termine au fond la perspective. Les stalles du chœur, en bois de sapin, sont restées sans être peintes.

Les halles, c'est-à-dire un toit de tuiles supporté par une vingtaine de poteaux, occupent à elles seules la moitié environ de la grande place d'Yonville. La mairie, construite sur les dessins d'un architecte de Paris, est une manière de temple grec qui fait l'angle, à côté de la maison du pharmacien. Elle a, au rez-de-chaussée, trois colonnes ioniques et, au premier étage, une galerie à plein cintre, tandis que le tympan qui la termine est rempli par un coq gaulois, appuyé d'une patte sur la Charte et tenant de l'autre les balances de la justice.

Mais ce qui attire le plus les yeux, c'est, en face de l'auberge du Lion d'or, la pharmacie de M. Homais ! Le soir, principalement, quand son quinquet est allumé et que les bocaux rouges et verts qui embellissent sa devanture allongent au loin, sur le sol, leurs deux clartés de couleur ; alors, à travers elles, comme dans des feux du Bengale, s'entrevoit l'ombre du pharmacien, accoudé sur son pupitre. Sa maison, du haut en bas, est placardée d'inscriptions écrites en anglaise, en ronde, en moulée : «Eaux de Vichy, de Seltz et de Barèges, robs dépuratifs, médecine Raspail, racahout des Arabes, pastilles Darcet, pâte Regnault, bandages, bains, chocolats de santé, etc.» Et l'enseigne, qui tient toute la largeur de la boutique, porte en lettres d'or : Homais, pharmacien. Puis, au fond de la boutique, derrière les grandes balances scellées sur le comptoir, le mot laboratoire se déroule au-dessus d'une porte vitrée qui, à moitié de sa hauteur, répète encore une fois Homais, en lettres d'or, sur un fond noir.

Il n'y a plus ensuite rien à voir dans Yonville. La rue (la seule), longue d'une portée de fusil et bordée de quelques boutiques, s'arrête court au tournant de la route. Si on la laisse sur la droite et que l'on suive le bas de la côte Saint-Jean, bientôt on arrive au cimetière.

[...]

Depuis les événements que l'on va raconter, rien, en effet, n'a changé à Yonville. Le drapeau tricolore de fer-blanc tourne toujours au haut du clocher de l'église ; la boutique du marchand de nouveautés agite encore au vent ses deux banderoles d'indienne ; les fœtus du pharmacien, comme des paquets d'amadou blanc, se pourrissent de plus en plus dans leur alcool bourbeux, et, au-dessus de la grande porte de l'auberge, le vieux lion d'or, déteint par les pluies, montre toujours aux passants sa frisure de caniche.

Les Mémoires d'un fou (éditeur Henry Floury, 1901)

Pourquoi se dire "fou" ? Dans ce roman hybride où se côtoient apostrophes au lecteur, méditation sur soi et autobiographie, Flaubert offre le bilan désenchanté d'un premier amour impossible.

Alors que la folie apparaît ici comme un état de "grande santé," celle qui préserve du conformisme abêtissant, l'auteur y raconte la naissance de sa vocation d'écrivain.

En transformant la folie en normalité, en recyclant et détournant les discours conventionnels, ce texte met en lumière l'opposition établie entre la folie des uns et la bêtise du monde.

Je fus au collège dès l’âge de dix ans et j’y contractai de bonne heure une profonde aversion pour les hommes, – cette société d’enfants est aussi cruelle pour ses victimes que l’autre petite société, celle des hommes.

Même injustice de la foule, même tyrannie des préjugés et de la force, même égoïsme quoi qu’on en ait dit sur le désintéressement et la fidélité de la jeunesse. Jeunesse – âge de folie et de rêves, de poésie et de bêtise, synonymes dans la bouche des gens qui jugent le monde sainement. J’y fus froissé dans tous mes goûts : dans la classe, pour mes idées ; aux récréations, pour mes penchants de sauvagerie solitaire. Dès lors, j’étais un fou.

J’y vécus donc seul et ennuyé, tracassé par mes maîtres et raillé par mes camarades. J’avais l’humeur railleuse et indépendante, et ma mordante et cynique ironie n’épargnait pas plus le caprice d’un seul que le despotisme de tous.

Je me vois encore, assis sur les bancs de la classe, absorbé dans mes rêves d’avenir, pensant à ce que l’imagination d’un enfant peut rêver de plus sublime, tandis que le pédagogue se moquait de mes vers latins, que mes camarades me regardaient en ricanant. Les imbéciles ! eux, rire de moi ! eux, si faibles, si communs, au cerveau si étroit ; moi, dont l’esprit se noyait sur les limites de la création, qui étais perdu dans tous les mondes de la poésie, qui me sentais plus grand qu’eux tous, qui recevais des jouissances infinies et qui avais des extases célestes devant toutes les révélations intimes de mon âme !

Vous dire l’année précise me serait impossible ; mais alors j’étais fort jeune, – j’avais, je crois, quinze ans ; nous allâmes cette année aux bains de mer de..., village de Picardie, charmant avec ses maisons entassées les unes sur les autres, noires, grises, rouges, blanches, tournées de tous côtés, sans alignement et sans symétrie, comme un tas de coquilles et de cailloux que la vague a poussés sur la côte.

Il y a quelques années personne n’y venait, malgré sa plage d’une demi-lieue de grandeur et sa charmante position ; mais, depuis peu, la vogue s’y est tournée. La dernière fois que j’y fus, je vis quantité de gants jaunes et de livrées ; on proposait même d’y construire une salle de spectacle.

Alors, tout était simple et sauvage : il n’y avait guère que des artistes et des gens du pays. Le rivage était désert et à marée basse on voyait une plage immense avec un sable gris et argenté qui scintillait au soleil, tout humide encore de la vague. À gauche, des rochers où la mer battait paresseusement, dans ses jours de sommeil, les parois noircies de varech ; puis au loin l’océan bleu sous un soleil ardent et mugissant sourdement comme un géant qui pleure.

Et, quand on rentrait dans le village, c’était le plus pittoresque et le plus chaud spectacle. Des filets noirs et rongés par l’eau étendus aux portes, partout les enfants à moitié nus marchant sur un galet gris, seul pavage du lieu, des marins avec leurs vêtements rouges et bleus ; et tout cela simple dans sa grâce, naïf et robuste, – tout cela empreint d’un caractère de vigueur et d’énergie.

J’allais souvent seul me promener sur la grève ; un jour, le hasard me fit aller vers l’endroit où l’on se baignait. C’était une place, non loin des dernières maisons du village, fréquentée plus spécialement pour cet usage. – Hommes et femmes nageaient ensemble : on se déshabillait sur le rivage ou dans sa maison et on laissait son manteau sur le sable.

Un Cœur simple - dans Trois Contes (éditeur Georges Charpentier, 1877)

L'Histoire d'Un Cœur simple est tout bonnement le récit d'une vie obscure, celle d'une pauvre fille de campagne, dévote mais mystique, dévouée sans exaltation et tendre comme du pain frais.

Elle aime successivement un homme, les enfants de sa maîtresse, un neveu, un vieillard qu'elle soigne, puis son perroquet ; quand le perroquet est mort, elle le fait empailler et, en mourant à son tour, elle confond le perroquet avec le Saint-Esprit.

Cela n'est nullement ironique comme vous le supposez, mais au contraire très sérieux et très triste. Je veux apitoyer, faire pleurer les âmes sensibles, en étant une moi-même. Gustave Flaubert. (Marie-France Azéma)

Un lundi, 14 juillet 1819 (elle n’oublia pas la date), Victor annonça qu’il était engagé au long cours, et, dans la nuit du surlendemain, par le paquebot de Honfleur, irait rejoindre sa goëlette, qui devait démarrer du Havre prochainement. Il serait, peut-être, deux ans parti.

La perspective d’une telle absence désola Félicité ; et pour lui dire encore adieu, le mercredi soir, après le dîner de Madame, elle chaussa des galoches, et avala les quatre lieues qui séparent Pont-l’Évêque de Honfleur.

Quand elle fut devant le Calvaire, au lieu de prendre à gauche, elle prit à droite, se perdit dans des chantiers, revint sur ses pas ; des gens qu’elle accosta l’engagèrent à se hâter. Elle fit le tour du bassin rempli de navires, se heurtait contre des amarres ; puis le terrain s’abaissa, des lumières s’entre-croisèrent, et elle se crut folle, en apercevant des chevaux dans le ciel.

Au bord du quai, d’autres hennissaient, effrayés par la mer. Un palan qui les enlevait les descendait dans un bateau, où des voyageurs se bousculaient entre les barriques de cidre, les paniers de fromage, les sacs de grain ; on entendait chanter des poules, le capitaine jurait ; et un mousse restait accoudé sur le bossoir, indifférent à tout cela. Félicité, qui ne l’avait pas reconnu, criait : « Victor ! » il leva la tête ; elle s’élançait, quand on retira l’échelle tout à coup.

Le paquebot, que des femmes halaient en chantant, sortit du port. Sa membrure craquait, les vagues pesantes fouettaient sa proue. La voile avait tourné, on ne vit plus personne ; — -et, sur la mer argentée par la lune, il faisait une tache noire qui pâlissait toujours, s’enfonça, disparut.

Félicité, en passant près du Calvaire, voulut recommander à Dieu ce qu’elle chérissait le plus ; et elle pria pendant longtemps, debout, la face baignée de pleurs, les yeux vers les nuages.

Le moment arrivé, elle courut vers l’amoureux.

À sa place, elle trouva un de ses amis.

Il lui apprit qu’elle ne devait plus le revoir.

Pour se garantir de la conscription, Théodore avait épousé une vieille femme très-riche, Mme Lehoussais, de Toucques.

Ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre, poussa des cris, appela le bon Dieu, et gémit toute seule dans la campagne jusqu’au soleil levant. Puis elle revint à la ferme, déclara son intention d’en partir ; et, au bout du mois, ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir, et se rendit à Pont-l’Évêque.

Devant l’auberge, elle questionna une bourgeoise en capeline de veuve, et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand’chose, mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d’exigences, que Mme Aubain finit par dire :

« — Soit, je vous accepte ! »

Félicité, un quart d’heure après, était installée chez elle.

D’abord elle y vécut dans une sorte de tremblement que lui causaient « le genre de la maison » et le souvenir de « Monsieur », planant sur tout ! Paul et Virginie, l’un âgé de sept ans, l’autre de quatre à peine, lui semblaient formés d’une matière précieuse ; elle les portait sur son dos comme un cheval, et Mme Aubain lui défendit de les baiser à chaque minute, ce qui la mortifia. Cependant elle se trouvait heureuse. La douceur du milieu avait fondu sa tristesse.

On fut encore une demi-heure avant d’atteindre Trouville. La petite caravane mit pied à terre pour passer les Écores ; c’était une falaise surplombant des bateaux ; et trois minutes plus tard, au bout du quai, on entra dans la cour de l’Agneau d’or, chez la mère David.

Virginie, dès les premiers jours, se sentit moins faible, résultat du changement d’air et de l’action des bains. Elle les prenait en chemise, à défaut d’un costume ; et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douanier qui servait aux baigneurs.

L’après-midi, on s’en allait avec l’âne au-delà des Roches-Noires, du côté d’Hennequeville.

Le sentier, d’abord, montait entre des terrains vallonnés comme la pelouse d’un parc, puis arrivait sur un plateau où alternaient des pâturages et des champs en labour. À la lisière du chemin, dans le fouillis des ronces, des houx se dressaient ; çà et là, un grand arbre mort faisait sur l’air bleu des zigzags avec ses branches.

Presque toujours on se reposait dans un pré, ayant Deauville à gauche, le Havre à droite et en face la pleine mer. Elle était brillante de soleil, lisse comme un miroir, tellement douce qu’on entendait à peine son murmure ; des moineaux cachés pépiaient et la voûte immense du ciel recouvrait tout cela. Mme Aubain, assise, travaillait à son ouvrage de couture ; Virginie près d’elle tressait des joncs ; Félicité sarclait des fleurs de lavande ; Paul, qui s’ennuyait, voulait partir.

D’autres fois, ayant passé la Toucques en bateau, ils cherchaient des coquilles. La marée basse laissait à découvert des oursins, des godefiches, des méduses ; et les enfants couraient, pour saisir des flocons d’écume que le vent emportait. Les flots endormis, en tombant sur le sable, se déroulaient le long de la grève ; elle s’étendait à perte de vue, mais du côté de la terre avait pour limite les dunes la séparant du Marais, large prairie en forme d’hippodrome. Quand ils revenaient par là, Trouville, au fond sur la pente du coteau, à chaque pas grandissait, et avec toutes ses maisons inégales semblait s’épanouir dans un désordre gai.

Les jours qu’il faisait trop chaud, ils ne sortaient pas de leur chambre. L’éblouissante clarté du dehors plaquait des barres de lumière entre les lames des jalousies. Aucun bruit dans le village.

Lieux de vie de Flaubert en Normandie

Le Musée Flaubert et d'histoire de la médecine est situé dans le pavillon de l'Hôtel-Dieu à Rouen. Gustave Flaubert y est né et son père y occupa un poste de chirurgien. Ce musée présente des souvenirs de la famille Flaubert et évoque l'histoire de la médecine du moyen-âge au début du XXe siècle.

Le Pavillon Flaubert à Croisset est le seul vestige qui subsiste de la résidence secondaire des Flaubert. En 1844, les Flaubert s’installent pour les étés dans une propriété située au bord de la Seine. Croisset devient pour Flaubert un lieu d’écriture privilégié, celui de l’épreuve du « gueuloir ». Il y vit avec sa mère qui meurt en 1872. La demeure est alors léguée à la nièce Caroline ; l’écrivain y conserve sa chambre et son cabinet de travail. À la mort de Flaubert, Caroline et son époux, ruinés par une faillite, revendent le domaine. La grande maison est rasée. Le Pavillon est devenu un musée.

Quels étranges souvenirs j’ai en ce genre ! L’amphithéâtre de l’Hôtel-Dieu donnait sur notre jardin. Que de fois, avec ma sœur, n’avons-nous pas grimpé au treillage et, suspendus entre la vigne, regardé curieusement les cadavres étalés ! Le soleil donnait dessus : les mêmes mouches qui voltigeaient sur nous et sur les fleurs allaient s’abattre là, revenaient, bourdonnaient ! […] Je vois encore mon père levant la tête de dessus sa dissection et nous disant de nous en aller. Autre cadavre aussi, lui.

Là-bas, sur un fleuve plus doux, moins antique, j’ai quelque part une maison blanche dont les volets sont fermés, maintenant que je n’y suis pas. Les peupliers sans feuilles frémissent dans le brouillard froid, et les morceaux de glace que charrie la rivière viennent se heurter aux rives durcies. Les vaches sont à l’étable, les paillassons sur les espaliers, la fumée de la ferme monte lentement dans le ciel gris.

Là-bas, sur un fleuve plus doux, moins antique, j’ai quelque part une maison blanche dont les volets sont fermés, maintenant que je n’y suis pas. Les peupliers sans feuilles frémissent dans le brouillard froid, et les morceaux de glace que charrie la rivière viennent se heurter aux rives durcies. Les vaches sont à l’étable, les paillassons sur les espaliers, la fumée de la ferme monte lentement dans le ciel gris.

J’ai laissé la longue terrasse Louis XIV, bordée de tilleuls, où, l’été, je me promène en peignoir blanc. Dans six semaines déjà, on verra leurs bourgeons. Chaque branche alors aura des boutons rouges, puis viendront les primevères, qui sont jaunes, vertes, roses, iris. Elles garnissent l’herbe des cours. Ô primevères, mes petites, ne perdez pas vos graines, que je vous revoie à l’autre printemps.

J’ai laissé le grand mur tapissé de roses avec le pavillon au bord de l’eau. Une touffe de chèvre-feuille pousse en dehors sur le balcon de fer. À une heure du matin, en juillet, par le clair de lune, il y fait bon venir pêcher les caluyots.